Tra le centottantuno diverse sfide letterarie che mi pongo c’è anche quella di leggere i romanzi da cui hanno tratto i grandi classici di fantascienza e horror hollywoodiani, che mi sono scorpacciata da piccola, per poter fare un po’ di raffronto tra opera letteraria e trasposizione: pensiamo che Il pianeta delle scimmie (Planet of the Apes) è una media franchise composto da nove film, due serie televisive e vari libri, fumetti e videogiochi, ed è nato tutto da questo primo romanzo del 1963.

« Queste scimmie, tutte queste scimmie» diceva la voce con una sfumatura d’inquietudine «da qualche tempo si moltiplicano incessantemente, mentre la loro specie pareva dovesse spegnersi in una certa epoca. Se ciò continua, diventeranno così numerose che noi… Ma non basta. Si fanno arroganti. Sostengono il nostro sguardo. La colpa è nostra, che le abbiamo addomesticate e che abbiamo concesso una certa libertà a quelle di cui ci serviamo come personale di servizio; queste sono le più insolenti. L’altro giorno, per la strada, sono stata urtata da uno scimpanzé. Quando ho alzato la mano, mi ha guardato con un’aria così minacciosa che non ho osato picchiarlo. «Anna, che lavora al laboratorio, mi ha detto che molte cose anche là dentro sono cambiate. Non osa più entrare da sola nelle gabbie. Ha asserito che, la sera, vi si odono come dei bisbigli e perfino dei sogghigni. Un gorilla si fa beffe del padrone imitandone il tic nervoso.»

Il Pianeta delle scimmie è stato scritto da Pierre Boulle, un autore francese piuttosto ignorato in Italia, non so bene perchè; tra le altre cose, vinse nel 1958 il premio Oscar come miglior sceneggiatura non originale per aver adattato il suo romanzo Il ponte sul fiume Kwai per l’omonimo film, e già così ci rendiamo conto che è sicuramente uno scrittore di una certa pesanza, per citare Dante. E lo è, scrive bene, il ritmo è molto buono e la storia originale (per i tempi). Pare che l’idea di contemplare il rapporto tra uomo e scimmia gli sia stata solleticata osservando allo zoo le espressioni “umane” dei primati, e cominciò la stesura del libro immaginando un pastiche tra I viaggi di Gulliver e le teorie di Darwin, che riprende e capovolge, inventando un pianeta, Soror, dove sono le scimmie, e non l’uomo, ad aver raggiunto il maggior grado evolutivo. Un giornalista e uno scienziato terrestri vi si ritrovano, dapprima pellegrini, poi prigionieri, poi ospiti indesiderati: la società delle scimmie è classista e razzista, i gorilla sono pure proprio suprematisti e sovranisti, e gli orangutan, che sono gli scienziati, pomposi, pedanti, privi di originalità e di senso critico, accaniti sostenitori della tradizione, ciechi e sordi a ogni novità, costituiscono il substrato di tutte le accademie. Dotati di grande memoria, imparano come pappagalli moltissime cose dai libri. Poi scrivono loro stessi altri libri nei quali ripetono ciò che hanno letto, e per questo sono tenuti in grande considerazione dagli altri orangutan, loro simili. Dei due umani protagonisti, il solo giornalista avrà la forza morale per resistere e dimostrare alle scimmie di essere dotato di intelletto, e troverà due amici nonchè alleati negli scimpanzè, la terza casta, i pensatori razionali, la forza intellettuale di questa società, che proveranno ad aiutarlo.

… il fatto che noi siamo quadrumani è uno dei fattori più importanti della nostra evoluzione spirituale. Ci è servito anzitutto ad arrampicarci sugli alberi, e intuire così le tre dimensioni dello spazio, mentre l’uomo, inchiodato a terra da un vizio di conformazione fisica, si fossilizzava nella piatta uniformità del suolo. La passione per lo strumento ci è venuta in seguito perché avevamo la possibilità di servircene con destrezza. Seguirono poi le realizzazioni nei vari campi e così, a poco a poco, ci siamo elevati fino alla scienza.» Sulla Terra avevo udito spesso chiamare in causa argomenti esattamente opposti per spiegare la superiorità dell’uomo.

Il Pianeta delle scimmie non è precisamente un libro di fantascienza, e neanche di avventura: le vicende, pur avventurose, sono un pretesto che l’autore usa per fare una serie di riflessioni su scienza e società umana, progresso e raziocinio, e del pregiudizio di come trattiamo gli altri in base a quello che pensiamo del loro sviluppo intellettuale. E questo è interessante.

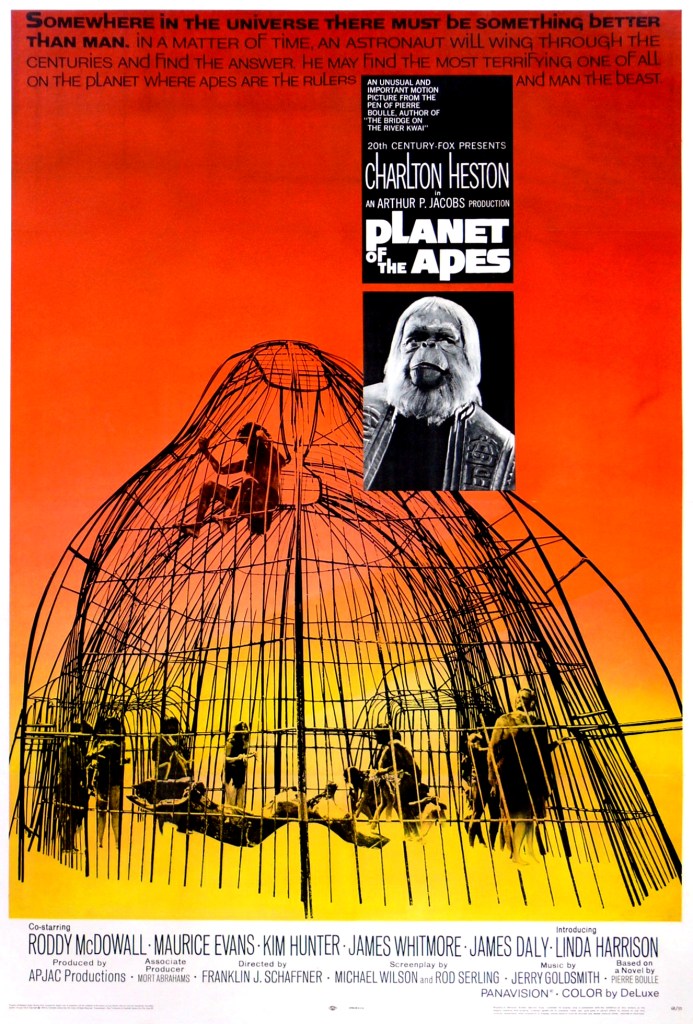

Il problema è che quando un film (ovviamente parlo del primo, quello con Charlton Heston) diventa cult, così immensamente popolare da assurgere effettivamente a stato di icona pop, niente poi può reggerne il confronto… nemmeno il romanzo da cui è partito tutto. Non è la prima volta che mi succede, avendo come dicevo questo vezzo di leggere i classici di quegli anni, e mi ha portato alla sorprendente consapevolezza che in questo specifico campo, spesso è meglio il film (ne sono pure più sorpresa di voi, non so che dirvi): lo sceneggiatore classico hollywoodiano, vivaddio, sapeva il suo mestiere. Nel caso del Pianeta delle Scimmie, è impossibile eguagliare nell’immaginario l’intenso momento cinematografico del finale post apocalittico con Heston che alza gli occhi e vede… Ebbè, dai, qua siamo all’ABC dei momenti giustamente celebri di cinema, ma non voglio rovinarvi la sorpresa, se non sapete. Ma come, non sapete? MACCOSA! Andate a documentarvi!

Il libro termina con non uno ma due dicasi due colpi di scena, che sicuramente avranno dato l’idea allo sceneggiatore (che era originariamente Rod Serling, quello della Twilight Zone) per l’ideona in pellicola, e ha il classico finale aperto dei libri di genere che hanno poi fatto storia, un po’ spaventoso e un po’ sconcertante e che ti lascia lì con la bocca aperta a far entrare le mosche (per i tempi. Se ne avete letto uno sbirillione e visto altrettanti film, un po’ si sa).

In definitiva, se avete un pomeriggio o una serata da impiegare piacevolmente per un po’ di storia del cinema, per me è una buona lettura.

Chiudo con un aneddoto che mi ha sempre fatto sorridere: Richard Zanuck è stato uno storico produttore di Hollywood, capo della 20th Century Fox nel 1967, anno in cui si decise di dare l’ok al primo film, quello con Heston. La sceneggiatura di Serling girava già da un po’ a Hollywood ma nessuno era intenzionato seriamente a farci un film, troppo radicale l’idea di una società dove gli uomini erano schiavi di una razza di scimmie intelligenti (poi schiavi, nel 1967, allegoria razziale, uuuh, aaah). Lo stesso Zanuck, pur tentato dall’idea di produrre un film su “un mondo capovolto” non si decise fino a che non fu scritturato Heston, e non si fecero delle prove per il trucco scimmiesco ritenute accettabili. Ma non solo; anche a film girato e montato, Zanuck non era sicuro di cosa avesse tra le mani, e decise di fare solo una proiezione di debutto a Phoenix: “Volevo vedere se si poteva superare la prima scena di scimmie che parlavano senza che il pubblico si buttasse a terra dal ridere, e allora avrei saputo che si poteva procedere”. E il pubblico non solo non si mise a ridere, alla fine della prima la gente applaudiva, e rimase nel foyer del teatro per più di un’ora a discutere del film, e Zanuck capì che avevano qualcosina, per le mani. Eh Qualcosina, sì.

Lorenza Inquisition