“…C’era l’inferno lì dentro. Probabilmente si tratta della musica più terrificante in circolazione oggi. I Suicide sono stati la cosa più spaventosa che io abbia mai visto – ma è stata anche, in qualche strano modo, una terapia per la mente. Cos’ha mai generato il rock?” (Melody Maker, 21 ottobre 1972)

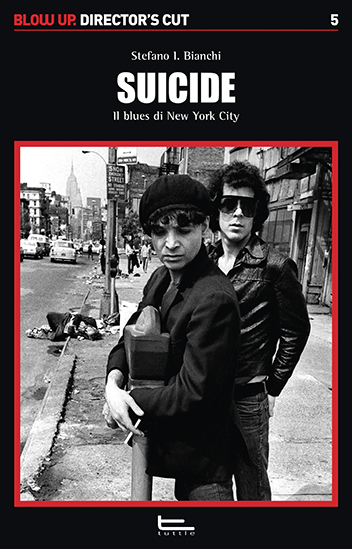

Dalla collana Director’s cut edita dalla rivista musicale Blow up, un bellissimo libro di Stefano Bianchi su una band tanto ostica quanto seminale.

La prima parte è addirittura meravigliosa, per come Bianchi descrive la devastata e fatiscente New York degli anni 70: una città al limite dell’invivibilità ma al tempo stesso (o forse proprio per quello) instancabile procreatrice di geni artistici e scene leggendarie. Se si vuole avere un punto di riferimento è la New York di Vynil, del Chelsea Hotel , del Mercer Art Center, di quel cesso del CBGB o del Max’s Kansas City. Dei lustrini ma anche della miseria nera, della droga e della fame. Prima della gentrificazione Manhattan era un luogo infernale e magico, dove nacquero i Suicide: brutali e sconvolgenti, narratori di un sottoproletariato urbano prostrato e abbruttito.

Inizialmente accolti tra derisione e vere e proprie aggressioni, nemmeno mai completamente sdoganati in seguito, ebbero qualche momento di visibilità e successo commerciale solo dopo un decennio, quando artisti molto celebri li citarono (sorprendentemente) come ispirazione imprescindibile.

Da accompagnare assolutamente con l’ascolto dei brani del gruppo. Consiglio ovviamente il debutto con l’album omonimo ma avverto: sconsigliato a un pubblico facilmente impressionabile.

Alessandro Dalla Cort

“I Suicide sono stati influenti come i Clash. Ascoltando il loro omonimo album di debutto del 1977, appare ovvio: il suono del synth pop, della techno e dell’industrial dance degli anni ottanta e novanta, e la nuova New Wave dai suoni metallici, tutti fanno riferimento a quell’album fondamentale”.

Wilson Neate