“A differenza dell’amore, che tende sempre a straripare, l’amicizia ha bisogno delle sue dighe”.

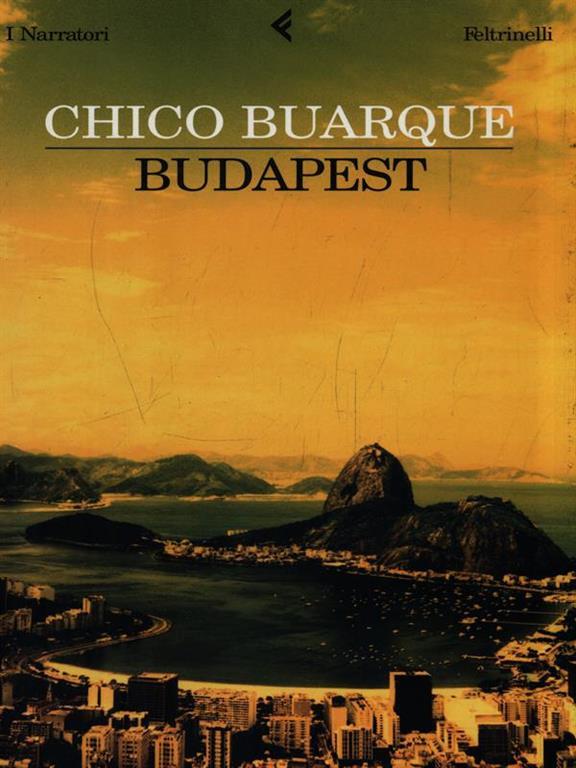

La copertina è irresistibile. La classica vista della Bahía de Guanabara con il Pão de Açúcar sullo sfondo di un oceano tinto di verde sotto un cielo giallo, ma al centro, come un imprevisto, la parola Budapest. Se è l’incipit di un romanzo a dover catturare la curiosità del lettore qui, per così dire, l’operazione avviene già sulla soglia del testo. Qualcosa di simile era accaduto con Disturbo (Mondadori, 1992), il primo romanzo di Chico Buarque uscito in Italia, ma allora era per via dello stupore di trovare il nome del noto cantante brasiliano non associato a un disco bensì a un’opera narrativa.

Cosa abbia spinto uno dei più grandi cantautori brasiliani fino a una terra lontanissima dalla sua non è dato saperlo. Ma in compenso il risultato è stupendo, Josè Costa dimostra di destreggiarsi bene con la lingua dopo notti insonni a guardare i notiziari in lingua ungherese nella stanza d’albergo e la dolce compagnia di Krista. Uno di quei libri da leggere tutto d’un fiato. Ci trovi ritmo (come nei migliori samba scritti da lui), ironia, comicità, il dono magnifico di far suonare le parole rendendole leggere. Un piccolo gioiello!

Il protagonista e narratore in prima persona, José Costa, è un ghost writer, autore di discorsi di famosi politici e di romanzi di grande tiratura per conto terzi, che si è condannato a coltivare nell’ombra un amore smisurato per il linguaggio, che lo affascina tanto nei suoi aspetti morfologici, quanto in quelli fonetici. Ed è proprio la pura e semplice sonorità della lingua ungherese a rapire il protagonista durante uno scalo a Budapest, di ritorno da un improbabile congresso di autori anonimi. Questo colpo di fulmine darà luogo a una serie di vicissitudini che porteranno José Costa, alias Zsoze Kosta, a fare la spola tra due paesi – il Brasile e l’Ungheria – dividendosi tra due famiglie, due figli, due donne, due lavori perfettamente speculari, mettendo in gioco la propria identità, ripetutamente smarrita e recuperata, al di qua e al di là dell’Atlantico, sempre grazie alle rispettive magie di due lingue così lontane, diverse e affascinanti come il portoghese e l’ungherese.

“Due persone vicine, immerse ognuna nel proprio silenzio, non resistono a lungo in equilibrio, uno dei due silenzi finisce per risucchiare l’altro”

Beppe Ardito